はじめに

「このマンションは良いマンションなので購入しよう」と、マンション全体の特徴だけで判断していませんか?

物件の資産価値を考える際には、「管理状態が良いか」「立地が良いか」といったマンション全体の特徴を把握することが大切です。

しかし、階数や平米数といった部屋ごとの特徴も見落としてはなりません。

これらは、住みやすさやライフスタイルといった居住性に関する要素として注目されがちですが、実際には資産価値にも大きな影響を与えるため、見落としてしまうと後悔につながる可能性があります。

本編

マンション階数別価格決定の仕組み

マンションの価格は、一般的に上層階に行くほど高くなる傾向があります。

これは、新築マンション・中古マンションのいずれにも共通する基本的な考え方です。

売主にとっては売れ残りを避けるため、各階にて価格設定の工夫がなされています。

マンション階数別価格決定の仕組みとして、ここでは、

・新築マンション階数別価格の特徴

・中古マンション階数別価格の特徴

について、解説していきます。

新築マンション階数別価格の特徴

新築マンションにおいては、眺望や採光に優れる高層階ほど価格が上昇します。

周囲の建物による影響を受けにくいことから、住環境が良いとされ、人気が高くなります。

さらに最上階は「プレミア価格」として高めに設定されることが多く、市場の反応を見ながら調整されます。

ステータス性や資産価値の面からも、最上階は高評価を得る傾向にあります。

最上階の価格が決まった後は、それを基準に下の階へと段階的に価格が下がっていきます。

たとえば10階建てのマンションで最上階が7,000万円と設定された場合、1階下がるごとに1〜1.5%程度、つまり数十万円単位で価格が下がるイメージです。

9階は6,930万円、8階は6,860万円、7階は6,790万円といった具合に設定されます。

こうした調整によって、特定の階だけが極端に人気になることを防ぎ、バランスの良い販売を実現しています。

中古マンション階数別価格の特徴

中古マンションでも、眺望・採光・立地といった条件により、上層階ほど価格が高くなる傾向は新築と同様です。

ただし、中古物件特有の価格決定要素として、「築年数」と「管理・修繕状況」があります。

築年数が経過すれば、建物の劣化や老朽化が進行するため、価格は下がる傾向にあります。

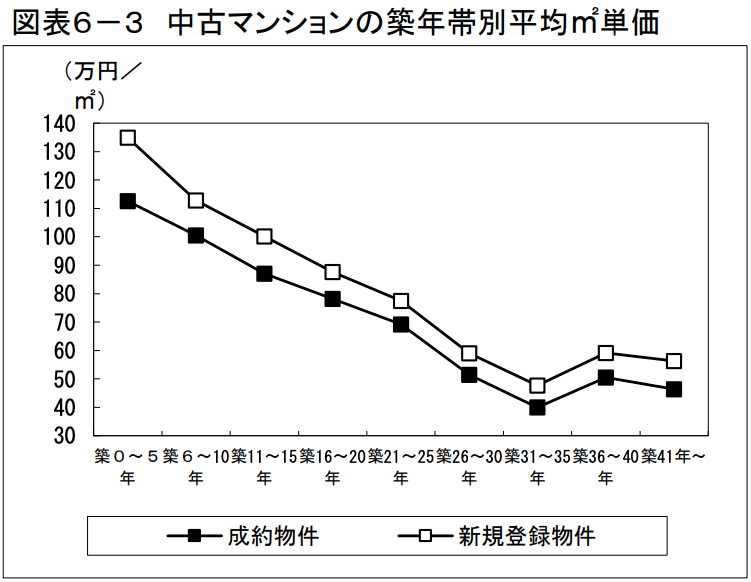

例えば、不動産流通機構が公表している「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2023年)」のデータからも、築20〜30年の間に価格が大きく下落していることが確認できます。

また、管理・修繕の状況も価格に大きな影響を与えます。

「マンションは管理を買え」とも言われるように、定期的に適切な修繕が実施されているマンションは、高い価格を維持しやすくなります。

例えば、外壁や屋根の点検・補修、共用部設備の定期点検・修繕などが行われているかどうかが重要です。

中古マンションの価格は、売主となる住民が不動産会社と協力しながら決定します。

価格の査定には、「机上査定」と「訪問査定」が用いられ、過去の成約事例や市場データをもとに金額が算出されます。

中古マンション規模による階数別価格差

中古マンションを購入する際には、「何階を選ぶべきか」を検討するうえで、階数ごとの価格差に注目することが重要です。

この価格差は、マンションの規模によって大きく異なります。

中古マンション規模による階数別価格差として、ここでは、

・大規模タワーマンションにおける階数別価格差

・小・中規模マンションにおける階数別価格差

について、解説していきます。

大規模タワーマンションにおける階数別価格差

大規模なタワーマンションの場合、1階ごとの価格差は比較的小さくなっています。

その理由としては、タワーマンションには中層階が多く存在すること、物件数の増加により低中層階の希少性が下がっていること、建築コストの上昇により全体的な価格が高くなっていることなどが挙げられます。

ただし、最上階についてはプレミア感があるため、他の階よりも価格が高く設定される傾向にあります。

また、タワーマンションの場合、立地条件の良さが資産価値に大きく影響するため、価格の変動は階数よりも全体の物件評価によって左右されることが特徴と言えるでしょう。

小・中規模マンションにおける階数別価格差

5階〜14階程度の小規模または中規模のマンションにおいては、1階ごとの価格差がタワーマンションと比べて大きくなりやすい傾向があります。

これは、小・中規模マンションが周辺に高い建物があるエリアや、住戸が密集している環境に立地していることが多く、階数によって眺望や採光、騒音といった住環境の差が生じやすいためです。

例えば、目の前に建物がある5階と、視界が抜けている7階では、たった2階の差でも眺望の違いが明確であり、それが価格差として反映されることがあります。

このように、マンションの規模によって「中古マンションの何階が良いか」という判断材料が変わってくるため、購入前には規模と階数の関係にも注意する必要があると言えるでしょう。

中古マンション各階のメリット・デメリット

中古マンションの価格や階数による違いを検討するうえで、価格帯だけでなく「住みやすさ」という視点も重要です。

実際には、価格が安いからと下層階を選んだ結果、眺望や採光の悪さが気になって後悔したということもあります。

こうした失敗を避けるためにも、各階のメリットとデメリットを事前に把握しておくことが大切です。

そこで、ここでは、中古マンション各階のメリット・デメリットとして、

・1階のメリット・デメリット

・低・中層階(2階〜7階前後)のメリット・デメリット

・高層階のメリット・デメリット

・最上階のメリット・デメリット

について、解説していきます。

1階のメリット・デメリット

▼メリット

・下の階がないため生活音を気にしなくて良い

・エントランスが近く、荷物の運搬や外出がしやすい

1階は、階段やエレベーターを使わずに移動できるため、小さなお子様のいる家庭や高齢者にとって利便性が高い階層です。

▼デメリット

・防犯面でのリスク

・外部からの視線や騒音の影響

・採光・通気性の制限

ただし、防犯や視線に関しては、マンションの外構や植栽により軽減されているケースもあります。

内覧時には、室内だけでなく建物の外からの見え方も確認することが推奨されます。

低・中層階(2階〜7階前後)のメリット・デメリット

▼メリット

・室温の安定性が高く、夏涼しく冬暖かい

・採光・通気・眺望のバランスが取れている

・エレベーターの混雑が比較的少ない

上下に部屋があることで、断熱性が高く過ごしやすい点が魅力です。

1階に比べてプライバシー性も高く、眺望もある程度期待できます。

▼デメリット

・高層階ほどの眺望は望めない

・隣接住戸や外部からの騒音が気になりやすい

騒音については、マンション内外の構造や周辺環境に左右されるため、内覧時に実際の音の状況を確認することが重要です。

高層階のメリット・デメリット

▼メリット

・眺望・通気性・採光に優れている

・外部からの騒音が少ない

・虫が侵入しにくく、静かな住環境が得られる

高層階はプライバシー性が高く、快適な居住空間を得やすい点が特徴です。

▼デメリット

・エレベーターの混雑

・災害時のリスク(停電・エレベーター停止など)

・一般的に価格が高い傾向にある

地震時は揺れが大きくなる可能性があり、停電時には階段での移動が必要になる場合もあります。

防災面での備えが求められるでしょう。

最上階のメリット・デメリット

▼メリット

・上階がないため生活音が気にならない

・眺望が最も良好

・プレミアム感・資産価値の高さ

最上階は希少性が高く、売却時にも需要がある階層です。

▼デメリット

・価格が高い傾向にある

・屋上からの熱の影響を受けやすく、冷房費がかさむ可能性がある

特に夏場は直射日光や屋上からの熱の影響を受けやすく、空調費が高くなる傾向があります。

価格面や温熱環境に納得できる方に向いていると言えるでしょう。

中古マンション購入におけるおすすめ階数

ここまで、各階層の価格の決まり方や、住みやすさに関するメリット・デメリットについて解説してきました。

そこで、ここでは、中古マンション購入において何階が良いかを解説していきます。

中古マンション購入におけるおすすめ階数は、「一般的な平米数の高層階の部屋」です。

おすすめの理由は、以下の3点に集約されます。

・不動産価格が今後調整局面に入ると予想されること

・資産性と居住性のバランスが取れていること

・一般的な広さの住宅には継続的な需要があること

不動産価格はこれまでのように右肩上がりで上昇し続けるとは考えにくく、今後は物件ごとの立地や条件によって価格の動きが複雑化していくと見られています。

こうした状況では、資産価値が下がりにくい物件を選ぶことが重要です。

また、最上階はプレミア感が加味されて価格が高く設定されているため、ステータス性を求めないのであれば、最上階ではなくその下の高層階を選んだ方が、資産価値と居住性のバランスが良好となります。

さらに、面積に関しても需要の多い「一般的な平米数」の部屋を選ぶことが、資産価値を維持するうえで有効です。

購入検討者が多い広さの部屋であれば、将来的に売却を検討する際にも流通性が高く、価格の安定が期待できると言えるでしょう。

ただし、同じ高層階であっても、眺望の抜け具合などはマンションの立地や周辺環境によって異なります。

例えば、7階と12階で眺望に大きな違いがあるような場合、それが価格にも反映されることがあるため、注意が必要です。

ここまで主に「資産価値」の観点で階数を選ぶ場合について解説してきましたが、実際のマンション選びでは「住み心地」や「ライフスタイル」も重要な要素となります。

例えば、老後を見越した住まいであれば低層階を選ぶ、あるいは小さなお子様がいる家庭であれば、出入りのしやすい1階を選ぶなど、ライフステージに応じた選択も重要です。

このように、価格や資産性だけでなく、それぞれの生活スタイルや将来設計に合わせて階数を選ぶことが、中古マンション選びで後悔しないためのポイントと言えるでしょう。

まとめ

まとめ:中古マンション購入は一般的な平米数の高層階の部屋が良い

マンションは階数によって、価格帯や住みやすさに様々な違いがあることを解説してきました。

その中で、直近の価格動向を踏まえたうえで、資産性と居住性の両面を担保できる「一般的な平米数の高層階の部屋」がおすすめと言えます。

ただし最も重要なのは、マンション購入の目的を明確にし、各階のメリット・デメリットを照らし合わせたうえで、個人にとって最適な階層を選ぶことと言えるでしょう。

不動産のご相談ならウィローズ

資金計画の立て方が分からない、

相談できるいい会社や担当者がいないという方はぜひ

武蔵小山最大級の不動産会社ウィローズにお任せください。

お客様のご要望に合った物件をご提案させていただきます。お気軽に公式LINEからご相談ください。